投資信託ビギナーの方向けの連載記事 第17回です。

連載を通して「右も左も分からない投資信託初心者が自分で投資信託を選び、ポートフォリオ運用を続けられるようになる」ことをゴールとしてナビゲートさせていただきます。

今回はみんな大好き(?)強気相場のお話。

ほとんどの強気相場には共通したライフサイクルが存在します。

どんな状況で生まれ、どんな状況で消えていくのかを大枠で押さえておけばより冷静に相場を眺める事が出来るでしょう。

強気相場を的確に表現する格言はあるものの

「強気相場は、悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく」

これは強気相場を表現する有名な格言です。

ある程度相場の傍観者を続けるとしみじみ理解はできるでしょう。

相場の超至近距離で振り回されている人だと、当事者でありながらかえって理解できないかも知れないけどね。

ある種の美しい公式のような過不足ない収まりを感じるこの格言も、これから投資を始める人が聞いて解釈できる言葉かと言えばちょっと厳しいのではないでしょうか。

そこで今回は格言で表される4つのフェーズでそれぞれどういう事が起こりがちなのか、詳しく解説します。

長期投資しているといくつもの強気相場があなたの前を通り過ぎていくでしょう。

波にのまれてパニック起こす前に、強気相場のライフサイクルを覚えてみませんか?

強気相場の4フェーズを知ろう。その時何が起きがち?

今回は株式市場を例に説明します。

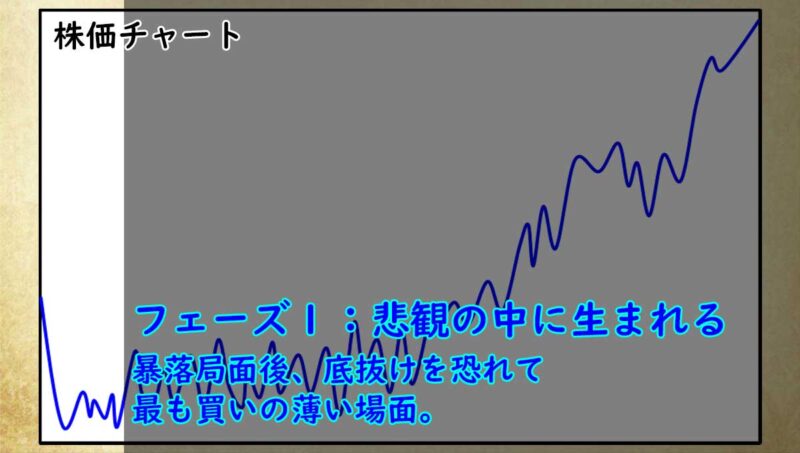

フェーズ1:悲観の中に生まれる

底なしとも思える暴落の終着点です。

どこが底かは後からでしか分かりませんが、相場温度のバロメーターとなるのは意外にも本屋。

暴落にうんざりしたらチャート画面などさっさと閉じて、それなりの規模の書店に行ってみましょう。

投資コーナーの平積み本を見るとパンチの強いネガティブワードが躍っているはず。

たとえば「資本主義の死」とか「世界恐慌」とか「大倒産時代」とか。

もうお先真っ暗で、この本を読まないとあなたは生き残れませんよ?といった無言のプレッシャーすら感じるでしょう。

さらに平積みエリアで株式関連の占める割合も大幅に減り、他の金融商品をプッシュする書籍が多く目につくようになります。

仮想通貨とかFXとか不動産とか・・・挙げるとキリがありませんが。

わりと「旬」を迎撃しやすいマネー誌なんかは株そっちのけモードに入っているかも知れません。

反対に、つみたてNISAやiDeCo、その他つみたて投資関連の堅実系書籍は一気に鳴りを潜めます。

書店の人も勉強家です。

10年20年と細く長く売れる本より、今だけババンと売れそうな本を前面に出すわけですね。

次にネットでもネガティブな意見が飛び交います。

個人レベルで発信する情報の場合、手前の暴落で心が折られた人が精神的安定を得るために憎まれ口を叩いているケースも少なくありません。

(本人は違うと言い張るでしょうけど・・・)

そういうネガティブな方向に威勢のいいヤカラが多いのがこのフェーズの何よりの特徴です。

実際このフェーズで買いを入れるのは心理的にも難しいでしょう。

できるのは度胸がすわった人か、つみたて投資で定期的に買い続けている人ぐらいじゃないでしょうか。

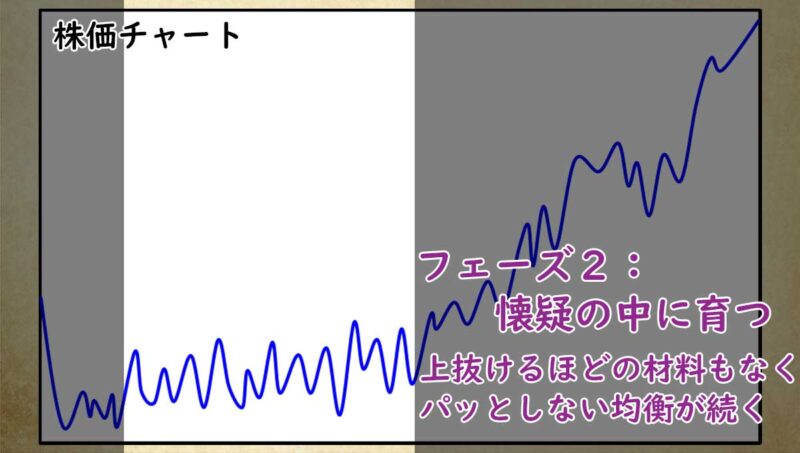

フェーズ2:懐疑の中に育つ

底を打ってしばらく回復基調が続くも、ちょっと上がってすぐ下がる、何とも決め手を欠くフェーズです。

私の経験上は4つのフェーズの中で最も長くなりがちです。

今年1年ほぼ横ばいだったなぁなんて年もあるぐらいです。

つみたて投資をする人にとっても最も面白くない時期でしょう。

フェーズ1(悲観の中に生まれる)のような底値圏なら安く買えてウキウキでしょうけど、何だかパッとしない基準価額で淡々と買い続けるのですから。

そんな面白くない時期に痺れを切らす人が出てきます。

どっしり長期投資、コツコツつみたて投資のつもりがトレード的な事をしたくなるのでしょう。

こういう時期は値幅をマメに取っていかないと!と成果を焦ってしまうわけです。

極端な場合、勝手に「○円~×円までのボックス相場だ!わずかな値幅もレバレッジきかせば大きなリターンだ!」と決めつけて日経平均先物に手を出す人も。

全体的に退屈さを打破したくて色々アクション起こす人が増えてくるのがこのフェーズの特徴です。

(それがうまくいくかは分かりません。私にも、当人にも)

とはいえ、このフェーズのつみたて投資は今後のリターンの源泉ともなり得る重要な時期です。

ここで方向性を失ってしまうと、この後のフェーズでも猛烈に踊り続けるハメになるかも。

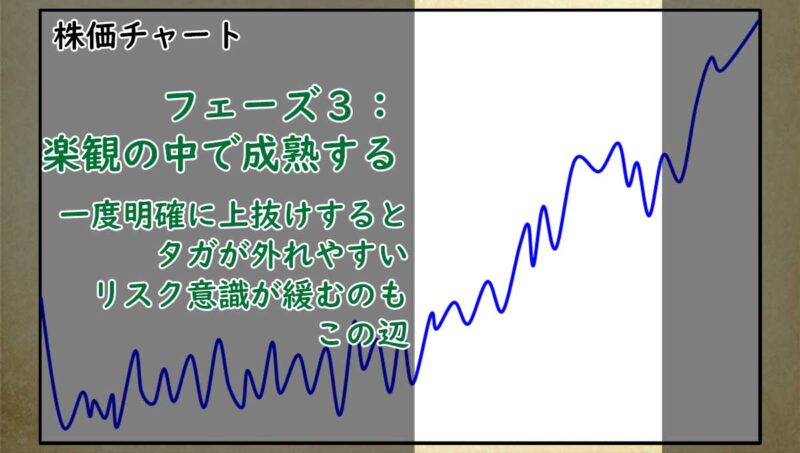

フェーズ3:楽観の中で成熟する

春になり気温が上がると動植物がひょっこり顔を出すように、相場の気温が上がってくると「もう大丈夫かな?大丈夫だよね?」と多くの投資家が顔を出してきます。

顔を出した新たな買い手は相場の糧となり、徐々に上昇の勢いが増していきます。

比較的安定した上昇は市場参加者のリスク意識を緩めます。

ストレートに言えば、気が大きくなるのです。

たとえばインデックスファンドを買っていた人が急にブル系のレバレッジインデックスファンドに切り替えたり。

雑誌やWebメディアでもこの辺りからポジティブな記事が増え始めます。

相場が順調だからポジティブ記事が出るというより、読者がそういう記事を求めているから供給しているようにも見えます。

(つまり最初に事実ありきではなく、ニーズありきで書いているのでは?という事)

私の勘繰りすぎでしょうか・・・?

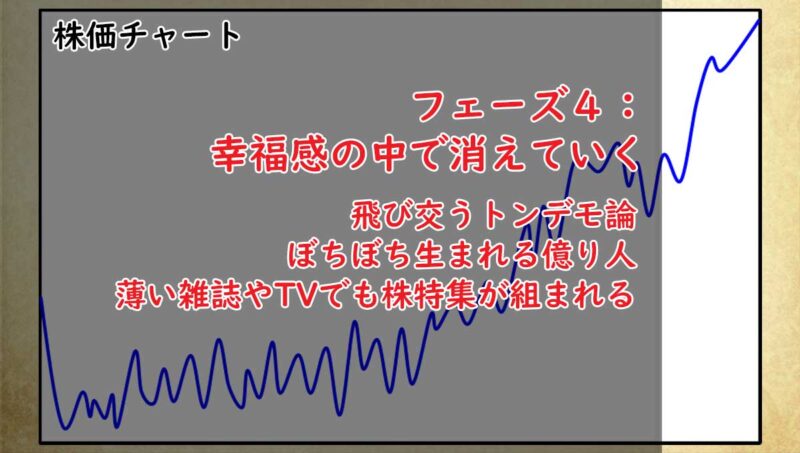

フェーズ4:幸福感の中で消えていく

先ほどフェーズ3(楽観の中で成熟する)で「気が大きくなる」と申し上げました。

次はそんな熱気がもう1段階上がって熱狂と呼べるレベルに達します。

強気相場を牽引したいくつかの個別銘柄に対し「これこれこういう理由でこの銘柄はまだ上がり続けるはずだ!」なんてトンデモ論が一部メディアで飛び交うようになります。

これもやはり祭の継続を求める市場参加者が熱狂的トンデモ論を求めるからこそ、ニーズに応える形でトンデモ論をばらまいているのかも知れません。

思えば日経平均3万円突破した時も「このまま4万円目指せる!」と願望か考察か分からない意見を目にした事もありました。

そりゃいつかは4万円超えるでしょうよ。

1年後なのか10年後なのか分からないけど。

株価に関する予想って「いつ」と「いくら」がセットになってないと理屈として成立すらしていないよね。

フェーズ1(悲観の中に生まれる)ではネガティブな方向に威勢のいいヤカラが多いと申し上げました。

フェーズ4は逆にポジティブな方向に威勢のいいヤカラが多くなります。

どちらもあまりお近づきにはなりたくないものです。

ある程度割高感が出てきても熱狂は収まりません。

「いつもならこの辺で強気相場も終わるけど、今回だけは違う。」

なぜかこのテンプレじみた言葉が誰からともなく出てきます。

事によると毎度同じ人がそう言ってるんじゃないかと思えるほど。

ちなみにこのフェーズでよく出てくるワードが「億り人」。

元々それなりの元本で運用している人が強気相場に乗れたら、そりゃ一定数の億り人は発生するでしょう。

「億り人になった○○さんの××式投資」みたいな記事は読者受けが良く、メディアでも取り上げやすいのでしょう。

このフェーズに到達すると普段株式の事を取り上げないメディアでもかなり大仰に取り上げるようになります。

具体名は挙げられないけれど、(内容的な意味で)薄い雑誌・薄いTV番組で特集を組むようになるともう祭りの終わりが見えてきます。

薄い雑誌・薄いTV番組に煽られて、普段投資に興味を持たなかった層が戦場にはせ参じます。

その様子はまさに「しんがり」。

大体彼らが最後の買い手となる事で強気相場が終了します。

ヒーローは遅れてやってくる、とはならないのですよ・・・

うーん、最後にババを一手に引き受けてくれる点においてはヒーロー的な自己犠牲と言えなくもないかな?

さいごに:もしも今あなたが暴落に打ちひしがれているのなら

強気相場のライフサイクルを解説しました。

強気相場が起こる原因やその持続期間はその時々ですが、その過程における市場参加者やメディアなどの温度変化は割と似通っています。

歴史は繰り返されるってやつですね。

人生に夏や冬が何十回と訪れるように、長期投資をやっていれば強気相場と弱気相場が何回も訪れます。

相場の暑さ寒さにやられてしまう前に、その時々で市場参加者がどういう言動に走りがちか事前に知っておけば振り回されて本来のスタンスから大きく脱線してしまう可能性もずいぶん低くなるのではないでしょうか。

最後に一つ、もしあなたが今暴落に心折られているのなら。

その後にやってくる強気相場に思いを馳せてみましょう。

世界中に株式市場は存在し、数多の暴落が災厄のように降りかかりました。

しかし市場の暴落から回復しなかった事例は一つもありません。

(あくまで市場全体の話です。個別銘柄はその限りではないので誤解なきよう)

どうです?

この事実を意識すれば少しはココロがラクになりませんか?

以上、強気相場のライフサイクルの話でした。

【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは

愚者小路です。

私自身が純然たる個人投資家なので金融機関側の苦労をあまり考えた事がありません。

ところがひょんな事から金融商品の販売会社の激務に心が折れて引きこもり化した家庭の事例を発見。

販売会社の人にもそれなりの苦労があるのですね・・・

ありがとうございます。

次回もまた見てくださいね。

応援していただくとより多くの方にご覧いただけるし、投稿モチベーションも上がります。

↑いつもランキング向上にご協力ありがとうございます!

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

・・・なんて機能はないけれど、本件と関連が深い記事です。

もう1ページ、いかがですか?

コメント