今日の400字は狼狽売りについて。

投機の世界では損切りとして正当化されがちな「下がったから売り」。

投資の世界で推奨する人はそうそういません。

ご紹介する記事はダイアモンドオンライン「新NISAでやってはいけない3つのこと、長期資産形成『成功の鉄則』」。(リンクは後述)

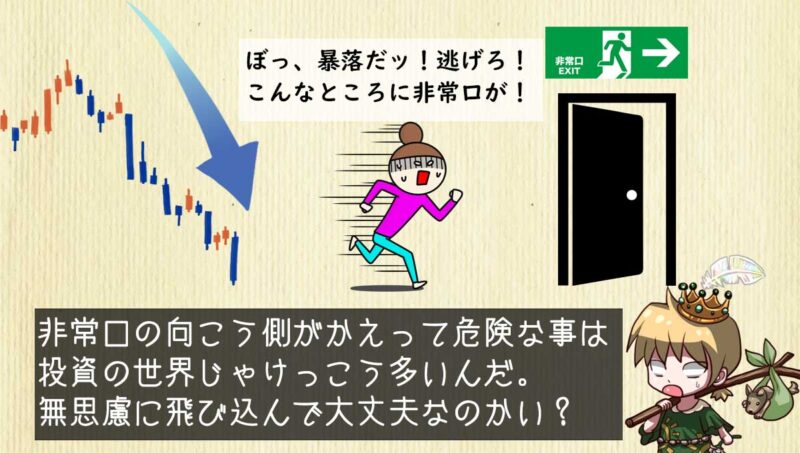

そのやってはいけない事のひとつ、暴落時の狼狽売りのところでちょっと気になる表現があったので掘り下げてみます。

結局のとこ回避しているのは損失ではなく苦痛なのさ

もっとも暴落時に売るのは損失を確定することであり、人間の強い「損失(確定)回避」の行動特性から考えると、実際にそれをやってしまう人は少ないと思う。

出典:ダイアモンドオンライン「新NISAでやってはいけない3つのこと、長期資産形成『成功の鉄則』」

人には損失回避傾向があるので暴落時の狼狽売りは少ないだろうと。

私の見解はだいぶ異なる。

暴落した際、自分の金融資産が大幅な損失を出して落ち込むかも知れない。

ところが突き付けられる損失はこれだけではないのだ。

そういう時は終末レベルの悲観論が吹き荒れがち。

悲観論に触発され、今より1段も2段も下がるかも知れないという焦りから、さらなる損失を回避するために売ってしまう。

明らかな狼狽売りだがこれも損失回避と言えるだろう。

また、そういう局面では他の金融商品が流行りやすい。

これから上がりそう(に見える)金融商品があるのに、しばらく回復しそうにない現銘柄を持ち続けるのは機会損失に感じてしまう。

暴落時の安易な乗り換えもまた機会損失を回避した結果だ。

実はいずれも暴落した銘柄を持ち続ける苦痛を回避するために脳が咄嗟に作り出すロジックだ。

損失回避傾向は苦痛回避傾向と読み替えた方が本質を捉えやすいのではないだろうか。

【次回予告】さーて、次回の愚者小路さんは

愚者小路です。

私はウエルスアドバイザーの資金流出入のグラフが好きで、基準価額推移と照らし合わせてファンド保有者の強気弱気を妄想して楽しんでいます。

ウエルスアドバイザーはファンド単体でしか見られないのですが、世界レベルの資金流出入が見られるレポートを見つけました。

さすがは投資信託協会。

ありがとうございます。

次回もまた見てくださいね。

応援していただくとより多くの方にご覧いただけるし、投稿モチベーションも上がります。

↑いつもランキング向上にご協力ありがとうございます!

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

・・・なんて機能はないけれど、本件と関連が深い記事です。

もう1ページ、いかがですか?

コメント